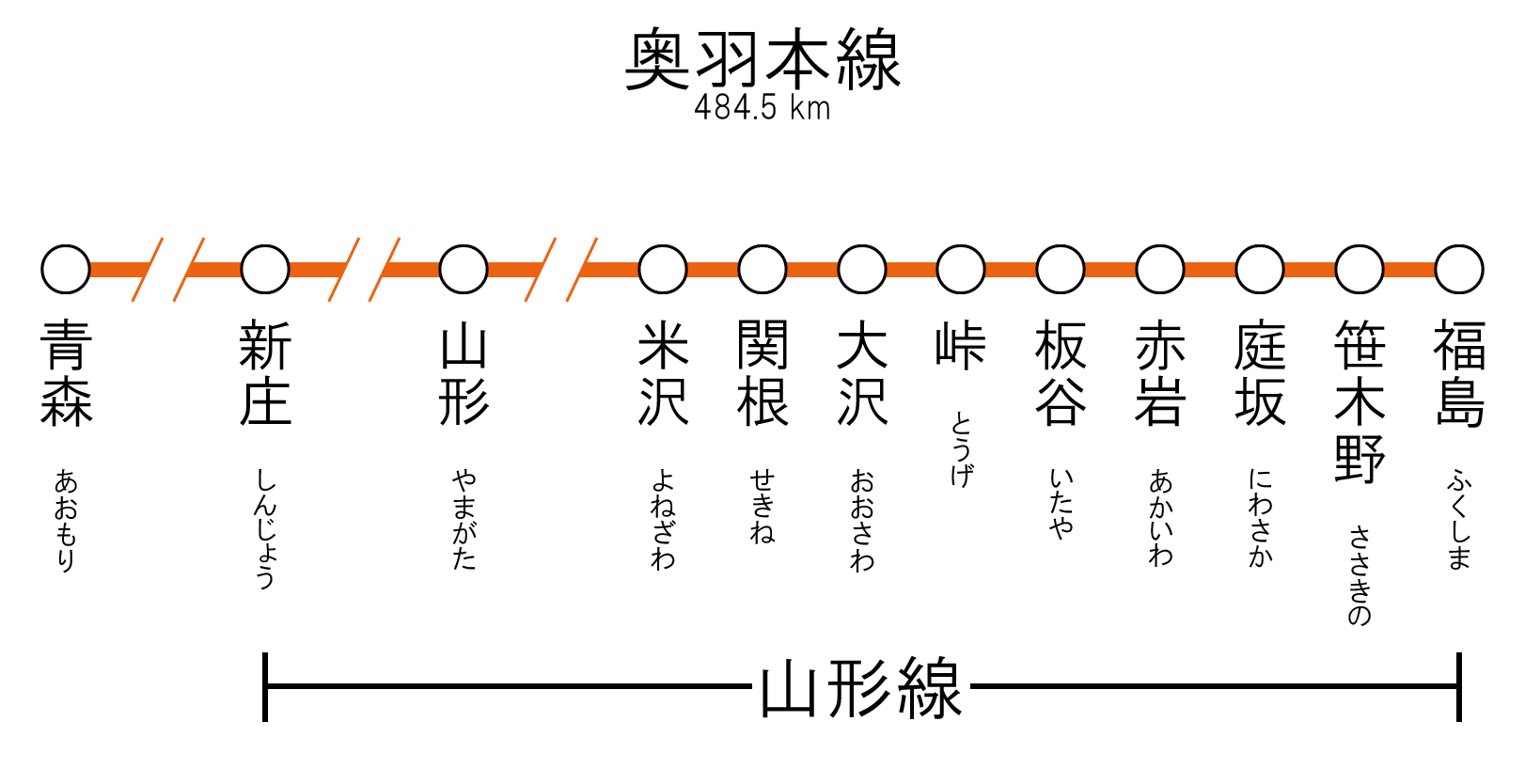

路線案内

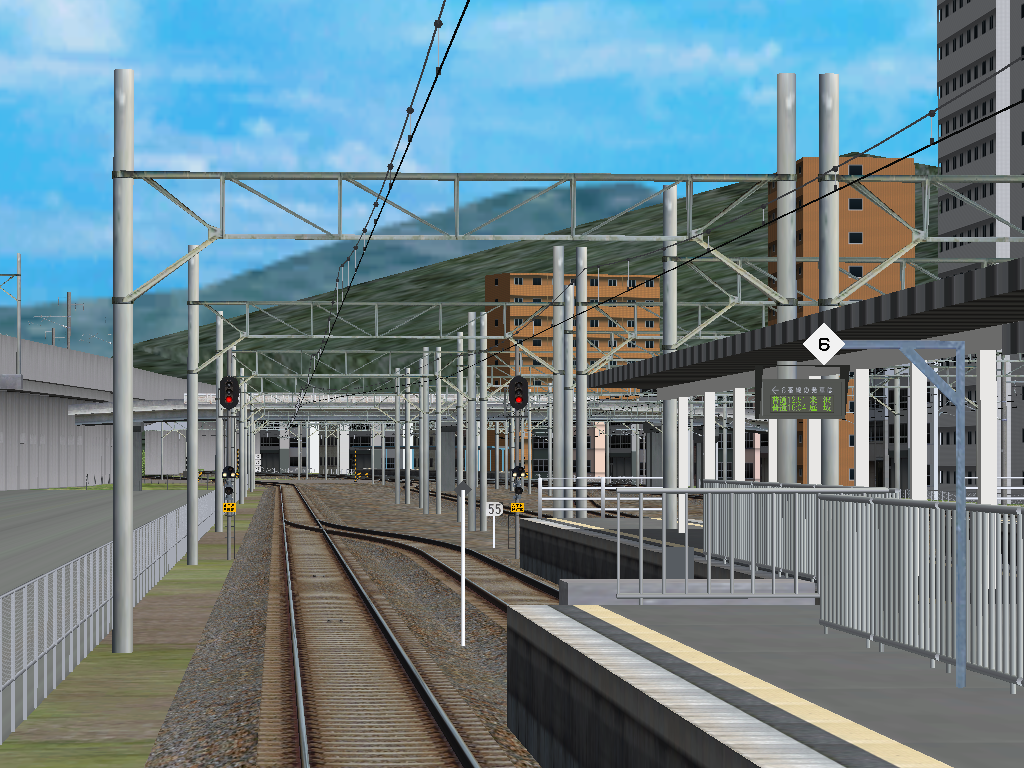

奥羽本線は、福島駅を起点に、山形県、秋田県を経由して青森駅を結ぶ幹線です。このうち、新在直通区間にあたる福島駅~新庄駅間は山形新幹線「つばさ」が運転され、対する在来線愛称として「山形線」と呼ばれています。周囲の在来線とは違い、この区間の軌間(レール幅)は1,435mmの標準軌となっているため、他線の列車や貨物列車は乗り入れが出来ません。公開中のアドオンでは、山形線区間のうち、福島駅~米沢駅間を運転できます。 ◆福島駅:信夫山のおろし

奥羽本線の起点、福島駅。福島県の由来となっている信夫山は、福島市のシンボル的存在で、登山趣味の入り口となったり、近隣小学校の遠足でも親しまれている山です。地名は、戦国時代の武将、木村吉清によって命名され、風が吹く島=吹島=福島となったといわれています。また、阿武隈川と信夫山は、となりのトトロ「さんぽ」のモデルになっています。 ◆笹木野駅:米沢街道へ至るみち

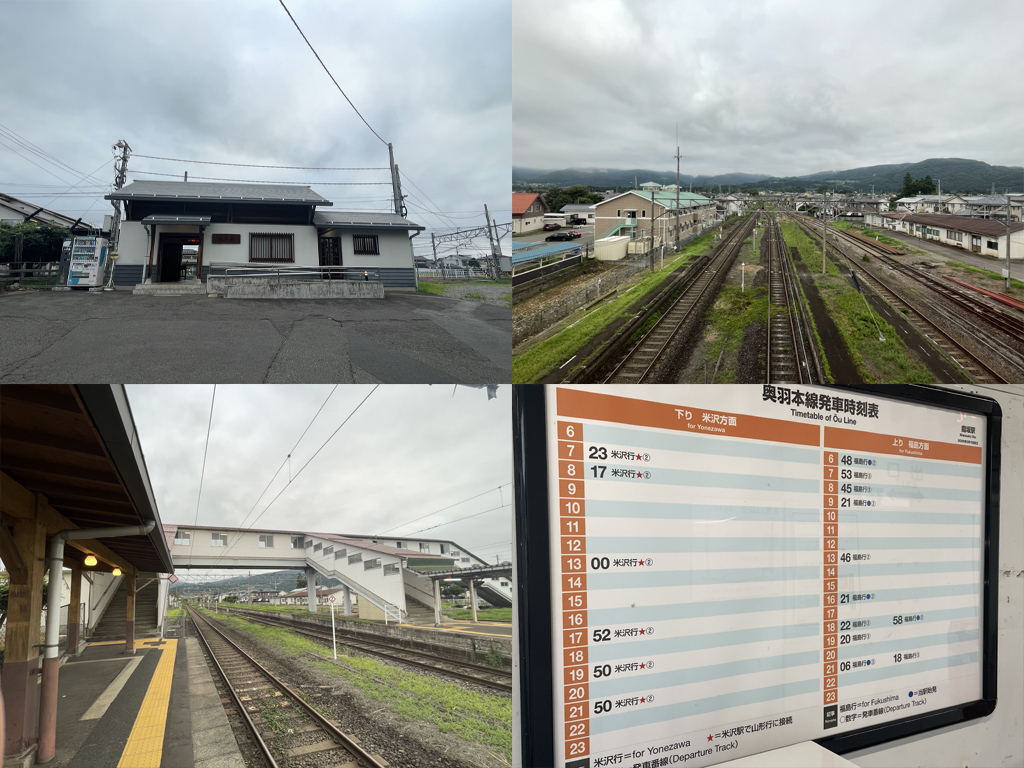

神に捧げる貢物を作る野原を意味して「笹木野」。かつて、大坂夏の陣によって豊臣が滅びた際、重臣であった茂木一族が当地に下って宿場を開いた場所です。米沢街道は庭坂、笹木野と通り福島へと繋がっています。現在はひっそり佇む途中駅ですが、利用者も比較的多く、学生や高齢者、地域住民にとって欠かせない小駅です。 ◆庭坂駅:板谷峠への入口

坂のふもとの地形に由来し、「町庭坂」とも言います。付近には運転免許センターがあるほか、周囲には田畑や果樹園が広がっています。庭坂駅にはかつて機関区が設置されており、板谷峠を越えるために蒸気機関車(補機)が多数配置。1番線福島寄りにはレンガ造りのランプ小屋、駅周辺では空き地や、扇状に敷設された道が、当時の痕跡として残っています。また、米沢方面のポイント付近から、反時計回りの円を描くようにキャッチサイディング(安全側線)が伸びていました。 ◆庭坂大カーブ

板谷峠への入り口。西へ延びていた線路は、急勾配と急カーブで一時的に東北へと進路を変えます。山形新幹線アプローチ線のように山肌へへばりつくと、そのまま線路は深い山中へ。再び進路を北西へ向けます。 ◆廃線跡

庭坂駅から赤岩駅にかけては、並行する松川を基準にいくつもの線路が敷かれてきました。ほとんどの区間が深い山の中なため、自力で廃線跡を探索するのが困難で、ただ現行の区間から景色を眺めても、どこにかつての線路があるのか分かりません。一部の廃トンネルは、現行のトンネルと交差していたり、明治時代の橋桁やレンガ積みトンネルが残されているなど、秘境さながら。そして赤岩駅手前には最大38‰の急勾配が。 ◆赤岩駅:超限界集落の秘境駅

信号所生まれで、4駅連続スイッチバック駅の一つでしたが、2021年に廃止されました。現在は僅かな上下線の離れ具合と、付近に残る人工物がその名残りとなっています。2002年時点で乗車人員0人。駅直下を流れる松川に沿って、赤岩・対岸に李平やイラ窪の集落があったものの、山形新幹線が開通する前には既に廃村同然となり、橋自体も無く道路も狭い上に冬期は積雪で通行不可能。事実上、連絡手段が無くなるので本当の意味で秘境と化すとんでもない場所です。 ◆板谷駅:実は危険な由来の地名

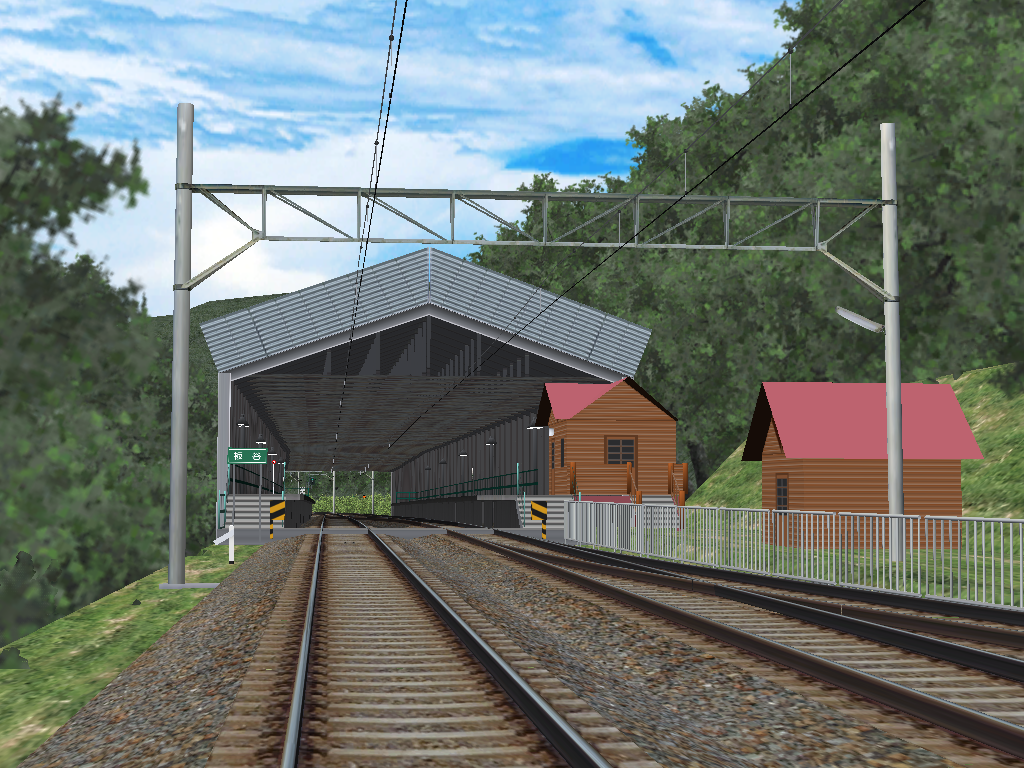

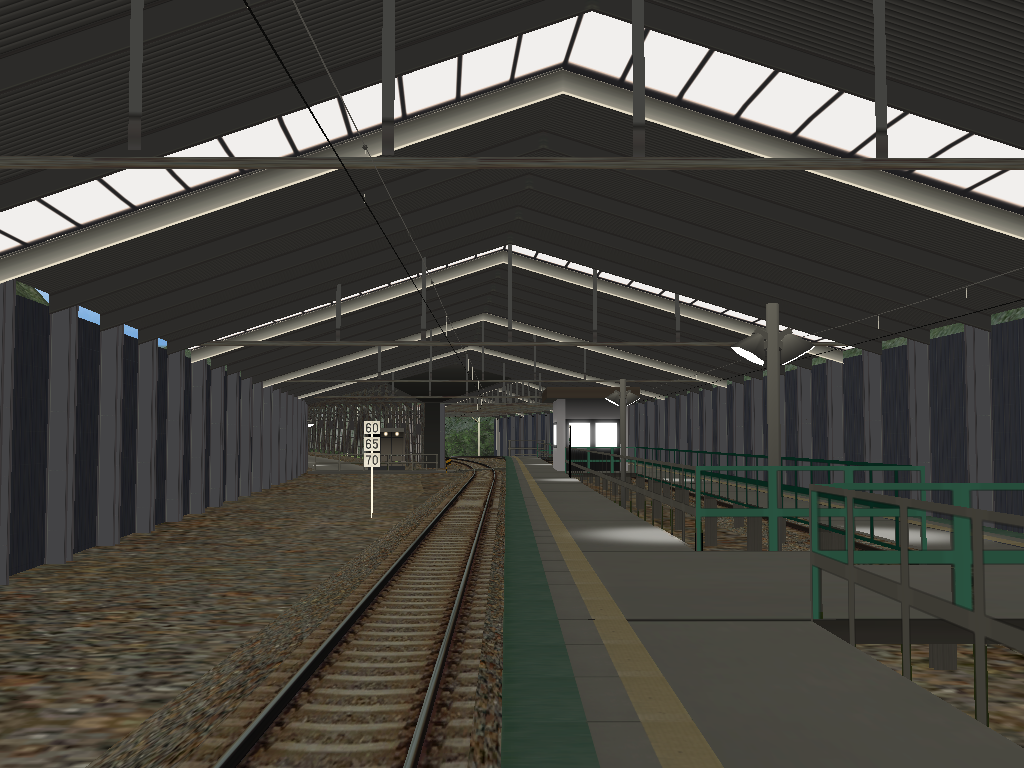

4駅連続スイッチバック駅の2駅目で、スノーシェッド(シェルター)がそびえる駅で、その外観はまるで"町工場"、内部は圧巻な"異空間"。冬になると全列車が通過します。地名としての板谷はかつて「板屋」と書き、板を立てたように屹立(きつりつ)する谷という意味らしいです。また「イタ」は傷ともとれ、危ない地名とも。付近には郵便局、畜産施設のほか、ジークライト本社(貨物輸送も存在した)がありますが、廃屋も目立ちます。初夏の訪問時に付近を散策していると、湧き水が至る所から出ているらしく、静かな町中でもせせらぐ音も。ログハウス風の待合室からは、都心の改札でよく聞く盲導鈴(ピンポン音)が若干音割れ気味に聞こえてきます。 ◆峠駅:明治時代から続く、立ち売りの生き残り

4駅連続スイッチバック駅の3駅目、もっとも有名で鉄道ファンの聖地(自称)。標高は626mで、奥羽本線最高所。その名の通り峠のてっぺん付近ということで、空が若干広く感じます。福島寄りにはトンネルが3つ。第二板谷峠・板谷峠・突込線トンネルが口を開けており、駅構内は採光パネルを含めたスノーシェッド(シェルター)に覆われていることから、比較的暖色系の明るさを維持しており、真夏でも涼しいです。逆に真冬は雪が積もるので真っ暗。ちなみに汲み取り式仮設トイレがあるものの、水は出ないため手を洗うことができず、長時間滞在の際は特に注意。 データ上では、営業時間に合わせて構内に立ち売りが出現します。 ◆力餅と温泉

明治時代から続く駅の立ち売りとして有名なのが、峠の力餅。そして滑川温泉と姥湯温泉という二つの秘湯。峠の力餅に関しては、駅のすぐ近くに「峠の茶屋 力餅」の建物があり、山菜を使った蕎麦、うどん料理が食べられます。また、力餅以外の餅も販売しており、種類は豊富。作者は納豆餅をいただきました。ボリュームもあるため、満腹になれます。この付近には熊、猪、猿などが出現するそうですが、バイクやマイカーで訪れる人も多いため、あまり見かけないのだそうです(ですが作業員が襲われる事案もあるので熊対策は万全に)。獣以外だと、ヤマバトや春ゼミも見られるそうな。 ◆大沢駅:峠越え、最後のスイッチバック駅

赤岩駅と同じく信号所生まれで、4駅連続スイッチバック駅の4駅目。峠駅と同じく二股になっていますが、米沢寄りの直線区間にもシェルターが存在しています。こちらは民家に程近いため、雪除けのほか騒音対策もありそう。25年7月現在は通年通過駅となり、運賃表は白色シールで塞がれ、駅名標撤去、踏切機能完全停止など「事実上廃止」状態となっています。大沢駅周辺は板谷と同じく建物が点在しており道路も確保されているので、当駅の事例を踏まえると板谷も将来が怖いなと感じます。駅周辺には米沢街道としての「大沢の六地蔵」「大小屋入口の石碑群」や、三階滝というちょっとした名所も。 ◆板谷峠越え

大沢駅を出発し、右に左にとカーブを曲がり、羽黒川を2回渡ると、突如として視界が開け、民家が多く出現。福島側と同様、板谷峠は突然始まり、突然終わります。峠を越えた感動を、是非BVEで。 ◆関根駅:米沢盆地の入口

関根の関は「堰」の意味で、羽黒川を経て開けた集落という意味だそうです。駅の西側には普門院というお寺があり、上杉治憲が細井平洲を迎え入れた寺院として国指定の史跡(文化財)となっています。さらに進むと最上川が流れており、南下(駅から見て山の裏側)すると「トトロの森」があります。また線路わきには「大門寿司」もあるので、ランチにも良さそう。ここから先は単線区間です。米沢へ向けて快走します。 ◆鉄道林

1912年に造営された、全長およそ3kmの吹雪防止林(防雪林)が、線路の西側に続きます。別名「関根の鉄道林」。昔に比べると伐採はされているようですが、それでも上空から観察すると一目瞭然の存在感。普通列車は大雪による計画運休で庭坂駅以北で運転を見合わせることがありますが、新幹線は余程のことがない限り(E8系故障とか)走り続けるので、今でも重要な鉄道文化財としての価値を維持し続けています。つたないながら、BVE上でも再現しています。 ◆米沢駅:上杉・伊達氏ゆかりの地

「東北の駅百選」に選定されている米沢駅。取材当時は駅舎の半分が工事中だったため(あと造りが意外と複雑だった)、BVEデータ上では足場に覆われた簡易オブジェクトとして生成。期待している人がいたら申し訳ないです。駅構内には、松川弁当店と新杵屋の駅弁販売店舗があります。米沢牛のオブジェとともに、こちらは再現。訪問時は「米沢牛炭火焼特上カルビ弁当」や「米澤牛焼肉重松川辨當」なるものを食べたかったですが、閉店していたので駅弁日本一の「牛肉どまん中」をいただきました。

米沢の由来は、「米が豊かに実る沢地説」と「井戸からコメを研いだかのような白い水が出た"米井"説」などがあります。特別豪雪地帯に指定されており、冬季は-15度前後の厳しい冷え込み、夏季は35度を超えます。米沢延伸公開直前の7月26日には38.4度を記録していたそう。歴史では、関ケ原の戦いを経て、江戸時代から明治の廃藩置県までの間、「米沢藩上杉氏の城下町」となっていたことから、現在も上杉氏・上越市・福島市との関係が深く残っています。