車両紹介

| 事業用の車両を含め、現在在籍するすべての系列は電車である。乗客の増加と共に、1編成当たりの車両数を徐々に増やし、中小民鉄時代末期には既に4両+4両の8両編成や、6両+4両の10両編成を運転を行うなど、かなり早い時期から長編成での運用を行っている。かつては旧国鉄モハユニ44形のような農作物および荷物輸送専用車両が在籍していた。なお地方私鉄への譲渡車両は現在に至るまで出ていない状況で、バーニア制御且つ寿命の長いオールステンレス構造である100系や1000系は、一部が静態保存(教材およびイベント公開限定)やカットモデルで系列企業へ納品される程度に留まっている。 |

|

現有車両|

6000系|

5000系|

3000系(2代目)|

2050系|

2000系

廃系列| 1000系| 100系| 3000形(初代) |

| 6000系 |

|---|

|

| 2021年に登場。12年ぶりの新車で、E235系をベースとしたsustina車体を採用。これによってアルミ車体と同等の軽量化を図った他、レーザー溶接積極的な利用によって隅柱の溶接跡を減らし、水密性の向上を図っている。前頭部は5000系の系譜を受け継ぎながらも、前照灯を上部へ移し、前面塗装にグラデーションのステッカーを取り入れたことで"洗練されたデザイン"を目指した。また主制御器はフルSiCのVVVFインバータ制御方式で、全閉外扇型の採用により遮音性に優れている。当形式の登場により、1000系は2020年までに置き換えを完了させた。 ※BVE6上では時間軸が2009年6月のため未登場。 |

| 基本情報 | |

|---|---|

| 製造年 | 2021年-2024年 |

| 編成両数 | 10両編成 |

| 運用開始 | 2022年- |

| 主要諸元 | |

|---|---|

| 主電動機 | 三相かご形誘導電動機 全閉外扇型 TKM-18 |

| 主制御装置 | MOSFET-VVVF(フルSiC) |

| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ 全電気ブレーキ |

| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:3.0km/h/s 減速度3.7km/h/s(常用) 4.5km/h/s(非常) |

| 車体構造 | 軽量ステンレス製(E235系ベース) |

| マスコン・段数 | ワンハンドル・力行4段、ブレーキ7段 |

| 5000系 |

|---|

|

| 2009年に登場。E233系をベースとし、3000系で得たデータを応用し開発された。主制御器はIGBT素子の2レベルVVVFインバータ制御方式で、故障や事故に備えて2基搭載し自力走行ができるよう二重化設計思想を反映。車内はユニバーサルデザインの採用やバリアフリー化、バケットシートには座り心地向上でクッション性を高めるなど、車内快適性を高め、サービスを一新した。100系と1000系の置き換え用として増備が続けられている。 |

| 基本情報 | |

|---|---|

| 製造年 | 2008年-2011年 |

| 編成両数 | 10両編成 |

| 運用開始 | 2009年- |

| 主要諸元 | |

|---|---|

| 主電動機 | 三相かご形誘導電動機 |

| 主制御装置 | IGBT素子VVVFインバータ制御 |

| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ |

| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:3.0km/h/s 減速度3.7km/h/s(常用) 4.5km/h/s(非常) |

| 車体構造 | 軽量ステンレス製(E233系ベース) |

| マスコン・段数 | ワンハンドル・力行4段、ブレーキ7段 |

| 3000系(2代目) |

|---|

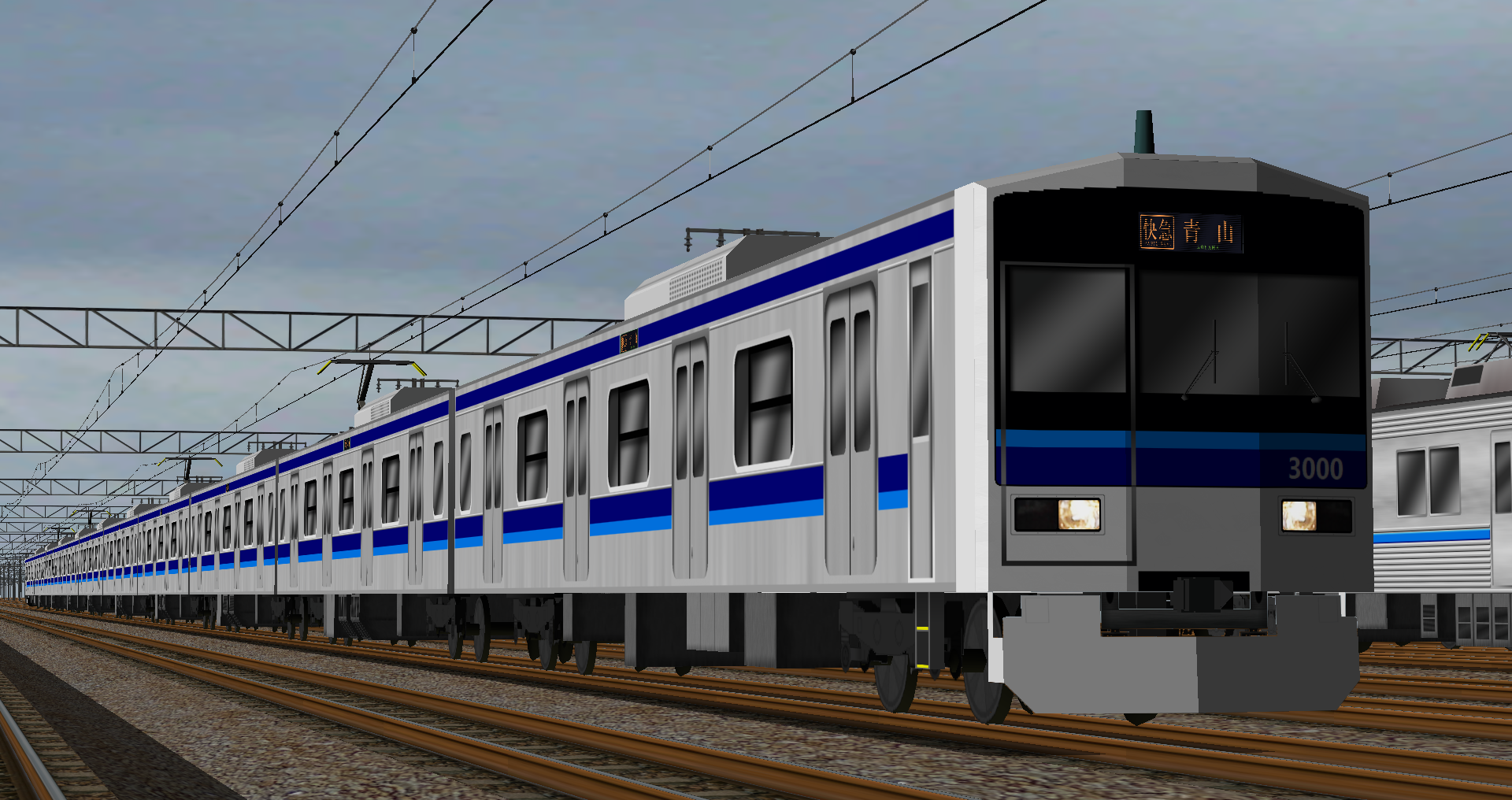

|

| 2002年、E231系をベースに製造。ダイヤ改正での運転本数増加と、100系の分割編成を置き換える目的で登場(朝ラッシュ時の乗客定員を増加)。種別・行先表示と客用ドア上部に3色のLED表示が設置された。当形式で得られたデータを基に、後年5000系が開発されることとなる。2009年より修繕工事が始まり、早々に全編成が施工を完了させている。 |

| 基本情報 | |

|---|---|

| 製造年 | 2002年-2005年 |

| 編成両数 | 10両編成 |

| 運用開始 | 2002年- |

| 主要諸元 | |

|---|---|

| 主電動機 | MT73形三相かご形誘導電動機 |

| 主制御装置 | IGBT素子VVVFインバータ制御 |

| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ |

| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:3.0km/h/s 減速度3.7km/h/s(常用) 4.5km/h/s(非常) |

| 車体構造 | 軽量ステンレス製(E231系ベース) |

| マスコン・段数 | ワンハンドル・力行4段、ブレーキ7段 |

|

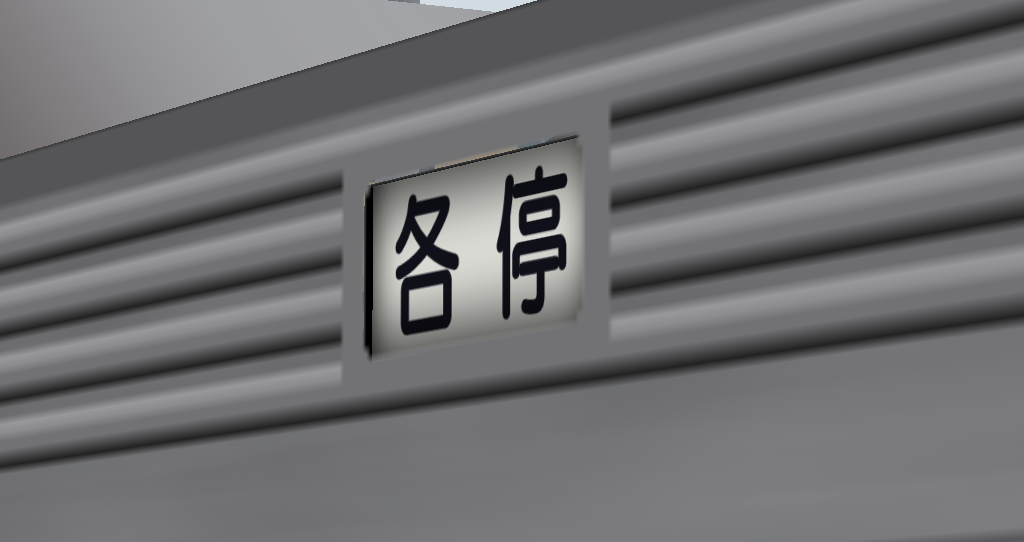

登場時の姿。当時初めて採用された3色LEDは、快速急行と通勤急行登場で視認性に不備が生じ、一時期は朝夕ラッシュの各駅停車限定運用での使用に限られていた。 |

| 2050系 |

|---|

|

| 1992年に登場。2000系と同じ外観だが、主制御機に青電初のVVVFインバータ制御方式を採用。また、回生ブレーキを併用した電気指令式ブレーキおよびワンハンドルマスコンを導入するなど新機軸を積極的に取り入れ、加速時の衝動を最小限に抑えるなど乗り心地を向上させた。2000系と同時期に修繕工事が行われ、全編成の施工が完了している。 |

| 基本情報 | |

|---|---|

| 製造年 | 1992年-1993年 |

| 編成両数 | 10両編成 |

| 運用開始 | 1992年- |

| 主要諸元 | |

|---|---|

| 主電動機 | 三相かご形誘導電動機 |

| 主制御装置 | GTO素子VVFインバータ制御 |

| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ |

| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:3.0km/h/s 減速度3.7km/h/s(常用) 4.5km/h/s(非常) |

| 車体構造 | 軽量ステンレス製 |

| マスコン・段数 | ワンハンドル・力行4段、ブレーキ7段 |

| 2000系 |

|---|

|

| 1986年、あさぎ野線の延伸開業により登場。1000系の後継車で、デビュー当時から10両固定編成で製造された初の形式。軽量ステンレス製としたほか、界磁チョッパ制御(GTOサイリスタ素子)を採用し、走行機器の小型軽量化を実現。第一編成落成当初、側面は種別表示器のみの表示だったが、のちに行き先表示が追加された。2008年頃から修繕工事を実施し。5000系と同設計のスカートを設置、前照灯および種別・行先表示のLED化が施工された。 |

| 基本情報 | |

|---|---|

| 製造年 | 1986年-1990年 |

| 編成両数 | 10両編成 |

| 運用開始 | 1986年- |

| 主要諸元 | |

|---|---|

| 主電動機 | 直流直巻補極補償巻線付電動機 |

| 主制御装置 | 他励界磁チョッパ制御 |

| ブレーキ装置 | 電磁直通空気ブレーキ |

| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:3.0km/h/s 減速度3.7km/h/s(常用) 4.5km/h/s(非常) |

| 車体構造 | 軽量ステンレス製 |

| マスコン・段数 | ツーハンドル・力行3段、ブレーキ7段 |

|

第二編成以降、側面にも行き先表示が追加された。現在は全編成がフルカラーLEDへ換装されている。 |

|

2013年度まで見られた未修繕車両。 |

| 1000系 |

|---|

|

| 1969年に登場。100系での実績を基に改良を加えたマイナーチェンジ車で、初めて青色(シアン)の帯を配された。走行機器は100系に続き超多段式のバーニア抵抗制御で、130kWの主電動機と中空軸平行カルダン駆動方式を採用。沿線人口の増加よる長編成化の関係から製造期間は10年に渡って行われ、後期には冷房完備の中間車が登場したことで全編成へと普及していった。車齢の若い後期型はドアチャイムが設置されている。青陽電鉄では最多両数の形式であるが、5000系および6000系の登場により置き換えが進み、2024年に引退。定期運用終了後は複数の撮影会およびイベント列車運行を実施した。先頭車2両が技術継承や訓練車、イベント時の公開用として静態保存。 この形式から車両番号の付番方法が改められ、1001,1101,1201,(中略),1701,1801,1901と振られる。 |

| 基本情報 | |

|---|---|

| 製造年 | 1969年-1981年 |

| 編成両数 | 4両編成・6両編成→10両編成 |

| 運用開始 | 1969年 |

| 運用終了 | 2024年 |

| 主要諸元 | |

|---|---|

| 主電動機 | 直流直巻補極補償巻線付電動機 |

| 主制御装置 | 総括制御自動加減速バーニア式カム軸式 |

| ブレーキ装置 | 電磁直通空気ブレーキ |

| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:3.0km/h/s 減速度3.7km/h/s(常用) 4.5km/h/s(非常) |

| 車体構造 | ステンレス製 |

| マスコン・段数 | ツーハンドル・力行3段、セルフラップ式 |

|

今石池駅で並ぶ1000系。側面の帯は細くなっている。 |

| 100系 |

|---|

|

| 1964年より製造。旧型の3000系列を置き換えるために登場したオールステンレス車両。機能を最優先した直線基調のデザインで、当時の沿線人口増加による輸送力増強を目的とした。また方向幕を初めて装備したが、前面が種別と行き先の両方を表示するのに対し、側面は種別のみの表示となっている。製造当初からしばらくの間、車体はステンレスの地色のままであったが、のちに1000系の登場で窓下および前面の前照灯と尾灯の間に青色(シアン)の帯が配された。走行機器は超多段式のバーニア抵抗制御。先述の沿線人口の増加に合わせて、4両→6両→10両と推移していったため、中間車両は製造年月による差異が見られ、1000系同様の車内内装となっている。一部の編成は6両+4両で10両を組んでいたが、3000系の登場によって置き換えられ廃車となり、一部車両は部品取りとして1000系へ流用された。のちに5000系の増備が始まると、第10編成は特別編成「クラシックカー」として、登場時の姿に復元されて晩年まで営業。2011年に引退し、さよなら運転および撮影会の実施後、カットモデルとなり社内で保存された1両を除き、解体され形式消滅。 車両番号は101-1,101-2,101-3,(中略),101-8,101-9,101-0と振られるが、後年の度重なる増備によって、10連化の際に一度改番が行われており、当時は陽香町寄りの先頭車には1xx-4又は1xx-6と表記されていた。 |

| 基本情報 | |

|---|---|

| 製造年 | 1964年-1969年 |

| 編成両数 | 4両編成→6両編成→10両編成 |

| 運用開始 | 1964年 |

| 運用終了 | 2011年 |

| 主要諸元 | |

|---|---|

| 主電動機 | 直流直巻補極補償巻線付電動機 |

| 主制御装置 | 総括制御自動加減速バーニア式カム軸式 |

| ブレーキ装置 | 電磁直通空気ブレーキ |

| 性能 | 最高速度:110km/h 加速度:3.0km/h/s 減速度3.7km/h/s(常用) 4.5km/h/s(非常) |

| 車体構造 | ステンレス製 |

| マスコン・段数 | ツーハンドル・力行3段、セルフラップ式 |

|

登場時の姿に復元された110F「クラシックカー」。帯のあった位置には僅かな撤去跡が残る。 |

|

上り各駅停車の側面種別幕。行き先の表示は無い。 |

|

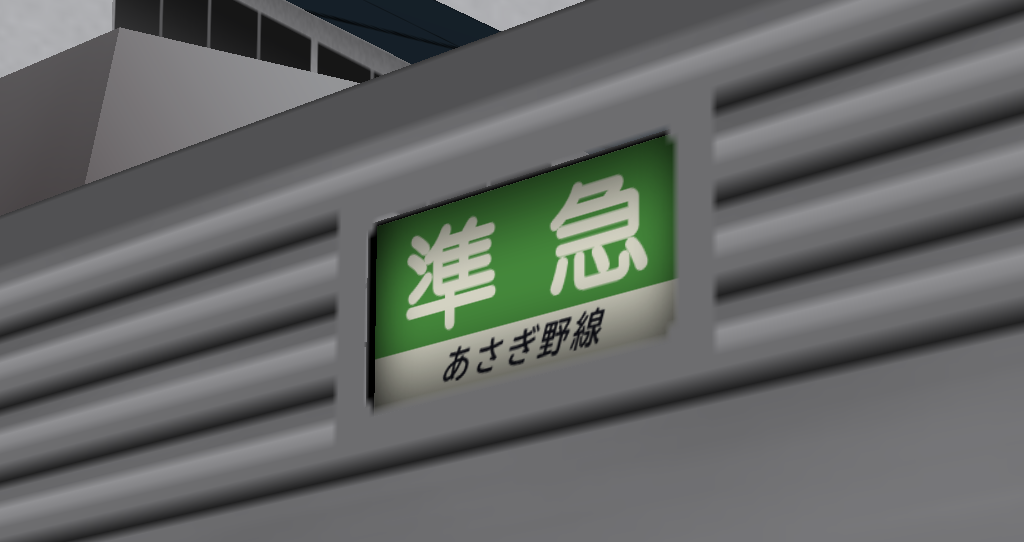

下り準急の側面種別幕。あさぎ野線直通運用は下部に「あさぎ野線」が加わる。 |

|

後期型の中間増備車。車内は1000系に準じているが、外見上は従来と変わらない。 |

| 3000形(初代) |

|---|

|

| 開業当時より活躍した旧型電車。青電開業後の新造車のほか、旧国鉄からの譲渡車両に加え、木造車両の鋼体化車や戦災復旧車で構成されたグループの呼称である。戦前から運用されていた車両が多く、製造諸元の不明瞭な部分も多い。これらの在籍車両は青電転入の際に大幅な改番が行われている。通常の旅客営業車両のほかに、荷物車両、農業車両も存在した。デザインは前面が3枚窓の非貫通形もしくは貫通型が大半を占める。これらの車両が最大6両で運転されていたが、組成車両の組み合わせが不揃いの編成が多く、運転車両の性能を統一することが急務となった。のちに初のオリジナル形式である100系が導入され、近代化改修を受けながら1977年まで活躍。当時は鉄道用地買収が困難で、車両の大型化が遅れていたことや、沿線開発および設備面に多額の予算を費やしていたなど、経営面が不定な時期であったことも要因とされている。 晩年は南新町駅~九疋台駅間の各駅停車に充当され、営業運転終了後も両運転台タイプの1両が事業用車として月木林間検車区で余生を過ごしていたが、1994年までに除籍されている。車両自体は"青陽電鉄発展の証人"として専用車庫に静態保存されている。 |

| 基本情報 | |

|---|---|

| 製造年 | 1949年-1957年(新造車に限る) |

| 編成両数 | 1両~4両編成 |

| 運用開始 | 1949年 |

| 運用終了 | 1977年 |

| 主要諸元 | |

|---|---|

| 主電動機 | 吊り掛け式 |

| 主制御装置 | 間接自動加速直並列抵抗制御 |

| ブレーキ装置 | 空気自動ブレーキ |

| 車体構造 | 半鋼製・全鋼製・全金属製 |

TOPページへ

TOPページへ(C)copyright Arata Ishida 2005. All rights reserved